Freddy Joris, Verviers en 1955

À l’origine, il y a eu un film, « Australia », du Verviétois d’origine Jean-Jacques Andrien, avec Fanny Ardant et Jeremy Irons dans les rôles principaux. C’était en 1989, mais les faits racontés se déroulaient pour la plupart en 1955 dans la région verviétoise. Pour célébrer le trentième anniversaire de la sortie du film, la Maison du tourisme de Verviers a organisé un certain nombre de manifestations, dont des expositions diverses au centre touristique Laine et Mode, au Musée des Beaux-Arts de Verviers, mais aussi toute une série de manifestations (concerts, visites guidées, conférences…) qui se sont déroulées du 7 septembre au 11 octobre 2019 un peu partout sur le territoire de la ville (http://www.ccverviers.be/events/contexte-daustralia-verviers-1955/). Parmi les conférenciers invités à certaines de ces manifestations, il y eut un historien local parmi les plus connus, Freddy Joris, dont les publications sont particulièrement nombreuses dans ce domaine : https://www.freddyjoris.com/bibliographie.

À l’origine, il y a eu un film, « Australia », du Verviétois d’origine Jean-Jacques Andrien, avec Fanny Ardant et Jeremy Irons dans les rôles principaux. C’était en 1989, mais les faits racontés se déroulaient pour la plupart en 1955 dans la région verviétoise. Pour célébrer le trentième anniversaire de la sortie du film, la Maison du tourisme de Verviers a organisé un certain nombre de manifestations, dont des expositions diverses au centre touristique Laine et Mode, au Musée des Beaux-Arts de Verviers, mais aussi toute une série de manifestations (concerts, visites guidées, conférences…) qui se sont déroulées du 7 septembre au 11 octobre 2019 un peu partout sur le territoire de la ville (http://www.ccverviers.be/events/contexte-daustralia-verviers-1955/). Parmi les conférenciers invités à certaines de ces manifestations, il y eut un historien local parmi les plus connus, Freddy Joris, dont les publications sont particulièrement nombreuses dans ce domaine : https://www.freddyjoris.com/bibliographie.

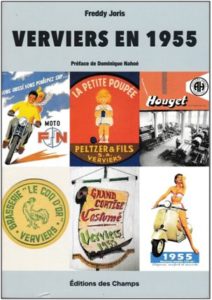

Clôturant l’ensemble de ces manifestations, un livre vient de sortir, que signe d’ailleurs Freddy Joris lui-même, sous le titre « Verviers en 1955 », avec un sous-titre non équivoque : « Autopsie de la cité lainière à la veille de sa chute » (Verviers, Éditions des Champs, 2019, 208 pages). L’ouvrage, abondamment illustré, est préfacé par Dominique Nahoé, un autre Verviétois notoire. Disons-le d’emblée : c’est un travail de bénédictin, tant les recherches de l’auteur ont été fouillées et pointues.

L’ouvrage comprend cinq chapitres qui abordent, en une sorte de patchwork, différents aspects de la vie verviétoise : l’auteur y propose d’abord des tranches de vie sur les bords de la Vesdre, il établit ensuite, à travers des portraits urbains, ce qui distingue nettement la ville haute de la ville basse, puis il étudie ensuite la démographie, les lieux de vie, la mobilité ; il y décrit ensuite les commerces (qui sont florissants), les usines et les lainiers au cœur de la cité, avant d’évoquer enfin le triste sort qui fut réservé à l’industrie textile dans la tourmente.

Au milieu du vingtième siècle, la ville offrait encore l’image d’une ville animée, dynamique, avec des défilés de mode, des bals d’écoles, un Grand Théâtre qui drainait pas mal d’activités culturelles, l’organisation de concours internationaux (de chant, de violon…). Les cinémas étaient nombreux et prospères. C’était le début de la télévision. La musique de jazz avait ses adeptes. On essayait de relancer le carnaval. On organisait des fêtes populaires, des kermesses, des cortèges divers. Le sport n’était pas en reste, puisqu’on comptait deux clubs de football de première division, des activités sportives diverses (boxe, natation, gymnastique…) et même un aérodrome consacré à la petite aviation. Et le mécénat culturel et sportif était particulièrement actif. Un des sports populaires parmi les plus prospères était la « tenderie »…

La presse écrite comptait quatre journaux quotidiens.

L’enseignement, particulièrement diversifié, était en pleine expansion, à l’exception du seul enseignement textile qui semblait en perte de vitesse. Parmi les événements qui ont marqué ces années-là, il y a bien entendu la guerre scolaire qui a ébranlé la vie publique, ici comme partout ailleurs dans le pays. Par ailleurs, l’auteur fait remarquer avec une certaine malice (désabusée ?) que les hommes politiques élus au parlement étaient particulièrement âgés, avec une moyenne d’âge de plus de 75 ans.

Mais la ville haute se distinguait nettement de la ville basse. La ville est coupée en deux, conduisant à une authentique ségrégation sociale.

La ville connaît aussi une crise démographique. La population ne cesse de décroître. Les jeunes ménages s’en vont. L’habitat est vétuste, l’urbanisme est déficient, l’hygiène est douteuse. Les trams vont disparaître au profit des autobus qui, eux, doivent rivaliser avec l’automobile envahissante.

L’auteur décrit également les commerces, les usines et évoque la présence des lainiers au cœur de la cité. Il y a des centaines de magasins ; les cafés, restos et artisans sont voisins des industries. Il évoque la caserne, les banques, les hôtels… On peut même y croiser, personnages typiques de l’industrie verviétoise, des « marchands de ploquettes ».

Vue sous cet angle, une telle description pourrait nous laisser croire à l’existence d’une ville de province idéale, où il fait bon vivre et dont l’avenir ne peut être que serein. Mais voilà, le textile est dans la tourmente. Il y a eu, aux alentours de la deuxième guerre mondiale, l’apparition des fibres textiles synthétiques qui ont bouleversé tout le secteur. Ces fibres synthétiques, les industriels ne veulent pas en entendre parler et ils entonnent inlassablement l’antienne « rien ne remplace la laine ». Le secteur, déjà en déclin malgré un boom passager, va donc sombrer irrémédiablement, malgré un climat social relativement apaisé, le monde ouvrier étant bien conscient que le mal est sans remède et que la mort du secteur est irrémédiablement programmée.

Les industriels, tous « fils à papa », la plupart sans formation appropriée (de juristes, d’économistes, d’ingénieurs…) ne songent nullement à moderniser l’outil : les entreprises ont un caractère strictement familial (on ne connaît pas les SARL, les SPRL, les SA…) et il y a souvent confusion de patrimoines ; les machines ont vieilli et on ne songe nullement à les remplacer et à investiguer dans des directions nouvelles. La seule façon, selon eux, de relancer l’industrie doit venir des responsables politiques… et d’eux seuls. Les gouvernements n’ont qu’à prendre des mesures protectionnistes, imposant des taxes à l’importation et ou à l’exportation selon les cas. Ils ne voient pas que, dans notre pays, en Flandre, à Renaix, à Alost, l’industrie textile résiste mieux, alors que les uns et les autres sont soumis aux mêmes réglementations. C’est donc en elle-même, en en ses représentants patronaux, qu’on doit trouver les causes de sa disparition.

Tableau cruel, tableau objectif apparemment. L’ouvrage est donc très intéressant.

Petit bémol : à la page 28 de son ouvrage, l’auteur se prend à souhaiter que « les chapitres qui suivent […] ne recèlent pas d’erreurs en dehors des coquilles malheureusement habituelles malgré tout le soin mis à les éviter ». Mais les intentions suffisent-elles à dédouaner l’auteur ?

Il me reste à dire un mot de la très belle préface – que j’aurais préféré lire en postface – que signe un autre Verviétois de souche, Dominique Nahoé, né au lendemain de la guerre (au cours de laquelle son père avait été cinq ans prisonnier en Allemagne). Il nous propose un récit autobiographique – et peut-être cathartique – de ses années de jeunesse. Patron d’une corroierie fondée par le grand-père, dont toute la clientèle était exclusivement constituée d’industries textiles, son père a vu son entreprise sombrer avec l’industrie textile elle-même. Et le préfacier d’ajouter : « On vendit d’abord l’entreprise, à la mort du fondateur, sous la pression des beaux-frères aux mains blanches qui réclamaient la part de leurs épouses. Mon père suivit ses tonneaux de tanin et se fit contremaître du nouvel actionnaire. […] À l’âge de la communion solennelle, je ne pouvais rien faire. J’enrageais. […] Par bonheur au fond, j’étais arrivé trop tard. Je ne jouerais aucun rôle dans ces années manufacturières. J’en étais le dernier témoin, un témoin de douze ans. Il ne me restait que l’école et ma propre aventure à vivre. Ce n’était pas si mal. » (p. 18)

« Il ne me restait que l’école… » Après ses « humanités », Dominique Nahoé a fait des études de droit à l’université, a passé et réussi l’examen de journaliste à la RTB et a terminé sa carrière comme directeur du Centre RTBF-Hainaut. Pas mal, non ?

Guy Belleflamme